投資の勉強は今日もお休み。

新聞記者のお仕事の裏側を紹介(暴露?)する、ごく一部で大好評のシリーズ第3回目。

記者人生初日に受けたパワハラの数々を読み物仕立てで書きました。

先輩に教わり、生涯の宝となった一生使える文章力の基本(ライティングテクニック)もご紹介します。

「文章力がない」「いい文章が書けない」とお嘆きの方はぜひ参考にしてみてください。(途中すっとばしてそこだけ読みたい方はこちら)

目次

記者初日、波乱の幕開け

新聞社に入社し、2週間ほどの新人研修を終えた私は、ある地方支局に配属となりました。記者とデスクが10人以上いる、わりと大きめの支局です。

初出勤の日、支局の編集部長からいきなり「今から知事を取材してこい。アポは取ってある」と言われました。声のばかでかい通称「吠え丸」部長。

若いころからあまり物事に動じない僕ですが、このときばかりは激しく動揺しました。

「え!私が?何を取材するんですか?」

「んなの行けばわかる。カメラも持っていけ!」

「は、はい、、、」

たしかニコンのF90だったと思います。写真部のカメラマンはF4とかF5とか高級機種を個々人が持っていましたが、若手の記者は支局の共有カメラをみんなで使いまわしていました。

で、カメラを持って支局近くの県庁へ。

まずは県庁記者クラブに行き、そこに常駐しているキャップにあいさつします。キャップとは記者のグループリーダーみたいな人のことです(帽子じゃありません)。

「今日からお世話になります」

「ああ、新人くんね。よろしく」

吠え丸に負けず劣らずでかい声です。

「で、あの、部長から知事に取材しろと言われて来たんですが、、、」

「ああ、定例会見があって、そのあと単独インタビューすることになってるから」

「そ、そうなんですか」

「面白いこと聞けよ!」

「えっと、何を聞いたらいいのか、、、」

「なんか考えとけ!あと知事の写真もちゃんと撮っとけよ」

「はあ、、、」

会社にあった一眼レフをとりあえず持ってきたけど、こんなもの使うのは初めて。何をどうしたものやらさっぱりわかりません。

「これ、どうやって使えばいいんでしょう」

「オートフォーカスで適当に撮りゃ写るよ。表情と動きのある写真たのむな!」

部長もキャップも、がさつで声が大きい彼らは、かわいい新人になにかを教えてあげようというやさしさをかけらも持っていないようでした。

この時点で、(声が大きくない、わりとおだやかな部類の)僕は、入る世界を間違えたんじゃないかと激しく後悔しました。

記憶が吹っ飛んだ初インタビュー

で、定例会見が始まってなんやかやと報告発表があり、その後インタビューのために知事室に通されました。

キャップが知事となにやら談笑を交わしているのを、とりあえずニコニコして聞く僕。あ、後ろでなんとかカメラ撮影さえしとけばいいのか、とひとまず安心していました。

そのとき突然、キャップから「あ、これが今月から入ったうちの新人です」と知事に紹介されたのです。僕はとびあがらんばかりに動揺し、もらったばかりの名刺をおずおずと渡し、知事が差し出す名刺を受け取りました。人生初の名刺交換です。

そこで何か会話を交わした気がするんですが、極度の緊張状態のため完全に記憶が吹き飛んでます(笑)。

新聞記者になって初めてのインタビュー(に同行)とか、人生初の一眼レフで人生初のインタビュー撮影もしなければならず、動転していたのでしょう。

県政についてまったく勉強していなかったこともあって、知事とキャップの会話もなんだか禅問答みたいに聞こえてました。

お互いわかりきったワードは口にせず、聞きにくそうな質問と答えにくそうな回答のやりとりが延々続く感じ。

のちに政治家や官僚を相手にするようになって、この手の禅問答の技術は自然と身に着いていきましたが、このときは何が何やら。

写真は「焼いて」「丸めて」送る

さて、インタビューも無事済んで、キャップから「おい新人、引き上げるぞ」と言われて我に返った僕。知事室を退出し、やっと人心地に戻れたのでした。

結局僕に質問する時間は与えられず、人生初の直接取材はおあずけに。

「なんかシャッター音があんまりしなかったけど、ちゃんと撮れたんだろうな」

「え、はい、たぶん、、、」

「まあいいや、支局帰って現像しといて」

「え? 現像って、、、どうやるんですか?」

「そんなこと帰ってだれかに聞け!」

えええ、、、そんなあ

理不尽にもほどがあります。新聞記者とはかくも理不尽な仕事なのか。

四半世紀前はまだフィルムカメラの時代で、翌日の紙面に載せるためには、写真をその日のうちに自分たちで現像し、後述する写真送信機で本社に転送しないといけませんでした。

一連の作業を1つ上の先輩が教えてくれました。ちなみにこの先輩はとっても優しくて、地獄に仏のような人でした。

支局には暗室があり、そこで白黒写真を焼きます。現像液と定着液で写真を印画紙に現像することを「焼く」と言います。

この紙焼きした写真を写真送信機にかけて東京の編集総局に送ります。ドラムに写真を巻き付け、機械がこれを回転させ、ドットで読み取って送る感じ。

写真伝送機(写真は熊本日日新聞社の新聞博物館から)

電話回線を使うため、ハガキより少し大きめのサイズの写真1枚送るのに20~30分かかった気がします。

現場で撮って急いで支局に持ち帰り、現像して紙焼きし、ドライヤーで乾かし、送信機に巻き付けて送る。この一連の作業を終えてから、やっと原稿執筆に移ります。

今ならデジカメで撮ってその場でPCに取り込んで送信するのに1分もかかりませんね。

部長が吠える!

さて、写真がひと段落すると、吠え丸部長に呼ばれました。

先ほどの定例会見で知事から発表のあった「某県の魅力をアピールする広報ビデオ制作」を記事にしろとのこと。記者としての初記事執筆です。

ちなみに僕が入社したのは、ちょうどPCが一般に普及し始めて一人一台持てるようになったころですが、原稿はまだ手書きでした。本当の意味で「執筆」ですね。

まずは、見本でもらったビデオの視聴から。

VHSビデオ(若い方は知らないでしょうけど、説明略)を支局のテレビで見て、細かくメモを取っていきます。

たしか、季節ごとの草花や自然のうつろい、名物料理や酒、歴史や伝統文化、名所旧跡なんかが盛り込まれた、ありきたりな映像をてんこもりしたビデオだったと思います。

そのメモを基に、会社専用の原稿用紙(当時は1行14字)に原稿を書いていきます。

学生時代から小説や詩に親しみ、文章力に多少自信があった僕は、ここぞとばかり美辞麗句をてんこ盛りにして原稿を仕立てました。たしか50行以上書いたと思います。

ビデオ視聴も含めて1時間ほどで書き上げ、部長に持っていくと

「おせーな、そんなのに何時間かけてんだ」

といきなり一喝(いっかつ)されました。

え?おこられんの?ぼくちん、、、

「まあいいや、よこせ」と原稿をひったくられ、また一言。

「なんだこりゃ!あーあ、ひどいな」

なんか汚いものでも見るみたいな感じです。

「見といてやるから、過去のスクラップでも読んで勉強しとけ!」

スクラップとは その日の紙面や特定の記事を切り抜いて貼っておくスクラップ帳のこと。一連の事件の記事を1つの帳面にまとめておくと後から見返すのにとても有用で、PCで記事検索ができるようになった今も、伝統的に続けている社や記者は案外多いはず。記事を切って貼るのは新人の仕事。

部長また吠える!

その日は着任早々から理不尽なことが続いていたんですが、何が理不尽ってこの仕打ちが一番理不尽でしたね。

だって、記事の書き方を何一つ教えてもらっていないままいきなり書けと言われ、時間をかけて丁寧に書いたら「遅い」と怒られるんですから。

その後、10分ほどして部長に呼ばれ、原稿を返されました。で、またどなられます。

「なげーんだよ、お前の原稿は。ベタだよベタ、こんなの!」

え、、、また怒られるの?

「すいません、ベタってなんすか?」

「ベタはベタだよ。そんなことも知らねえのか」

「漫画のベタなら知ってますけど、、、」

「ああん? 紙面で一番小さい記事のことだろ!埋め草だよ埋め草!」

「埋め草、、、ですか」

「ニュースの価値を判断して、大きく扱うか小さくするか考えて書くのも記者の仕事だ。覚えとけっ!」

「はい、、、(-_-;)]

ずーん

新聞紙面で最も大きいその日一番のニュースは「トップ記事」「アタマ記事」と呼び、紙面の右上にどーんと配置します。その次が「ワキ」で、トップ記事の左側。あとは、紙面の2段か3段抜きの見出しがつく「段モノ」、そして1段見出しの目立たない記事が「ベタ」。他に左上にある長めのレポートとか四角く囲ってあるコラムは「囲み」「タタミ」と呼んでいました(社によって違うかも)。

「それからなぁ、『美しい』だの『思う』だのって言葉、新聞にいらねえだろ。だれもお前の感想文なんか読みたかねえんだよ。5W1H入れて必要な情報だけ簡潔に書きゃいいの!」

「はい、、、」

ずずーん

記事を書く時に必要な、いつ(WHEN)、だれが(WHO)、どこで(WHERE)、なにを(WHAT)、なぜ(WHY)、どのように(HOW)の基本情報の頭文字を取った言葉。中学生の作文の時間に習った気がするが、これを念頭に書くととたんにつまらなくなるので、新聞記者以外は考えなくてよい。

すっかりしょげ返って席に戻り、返された原稿を見てさらに泣きそうになりました。

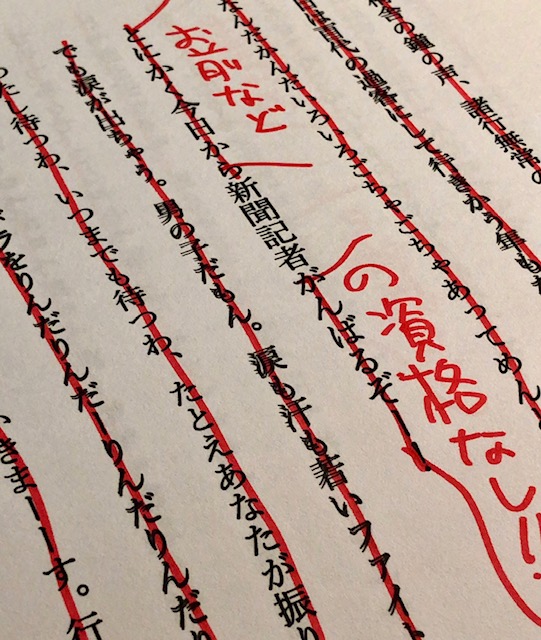

時間をかけて書いた文章が上から赤線でほとんど消され、直しを入れられてまっかっか。

しかも50行書いた原稿が全部で12行に削られ、私のオリジナルの文は2行くらいしか残っていませんでした。

イメージこんな

ちなみに、原稿に直しを入れることを「赤を入れる」「赤入れ」と言います。デスクが記者の原稿に実際に赤ペンや赤鉛筆で直しを入れることはさすがにもうなくなっていましたが、出版社の校閲・校正などでは今もまだ使っているところがあるかもしれません。

初日にプライドがボロボロ

こうして僕のささやかなプライドは記者人生初日に粉微塵に打ち砕かれました。

まあそれでも翌日の紙面に記事が載ったときは、めちゃくちゃうれしかったです(笑)。自分の文が2行しか残っていないベタ記事なのに、、、。

ひゃっほーい!

その後も僕は、原稿を長く書きすぎる癖がなかなか直らず、たびたびデスクに怒られました。

締め切り時間ぎりぎりまで書いて長いのを出稿するもんだから、デスクの怒りもハンパなかった。

「てめぇ、いつになったら直るんだ!」

前の記事で一度登場した(健康診断行かない)猛獣デスクからは、

とねちねち嫌味を言われました。よっぽど早く仕事を切り上げておねーちゃんのいる店に飲みに行きたかったみたいです。

必見!一生使えるライティングテクニック

その後、見かねたキャップ殿が記事を簡潔に書くアドバイスをくれました(実は面倒見のいい人でした)。以下がそのポイントです。

- 何が一番伝えたいことなのか、見出しをまず考える。

- 全体の構成を考え、段落の数を先に決める。

- 1段落に1つのことを書く。

- 各段落の要点はなるべく最初の行に書く。

- 小見出しにもならないことはばっさり落とす

このアドバイスはほんっとに役に立ちました。記者人生で一番役に立ったかも。

私はこのアドバイスを後々まで、フリーになった今も、記事を書く上でいつも念頭に置いています。

ライティングでまず求められるのは、明確でわかりやすく、構成がしっかりした文章です。あとは分量と締め切りさえきちんと守っていれば、ライターとしてはなんとかやっていけるのではないでしょうか。

深夜のバッティングセンターで爆発

ずっと後になって吠え丸部長から「お前の最初の原稿は新人にしてはなかなかだったよ。新聞記事としてはひどかったけどな」と言われたました。

「最初からそう言えや!このたぬきおやじ!」

、、、と心の中で舌打ちしましたが、もちろんそんなことは言えません。

そのころまでには僕もだいぶ経験を積み、初日に部長やキャップがなぜあんな態度をとったのかもわかるようになっていました。

文章に限らず、自分に変な自信やプライドがある人間は、いざというときのチームワークが取れないし、記者としていつまでたっても使えないんです。

そして、ベタすら書けない人間にアタマやワキが書けるようになるわけもありません。

だからあえて出鼻をくじく!

みたいなことです。僕がやられたことは。

まあ今あれを上司がやったら完全にパワハラで、新人はすぐやめちゃいますけどね。僕が新人のころの新聞社はまだまだ上意下達の封建社会だったため、こんなパワハラは日常茶飯事でした。

僕らの世代はどなられるたびに「いつかおまえをボコボコにしてやる!待ってやがれ!!」と心で中指を立てながら、泣く泣く原稿を書いていたのです。

bokoboko

そして仕事が終わると深夜のバッティングセンターに行き

「バカヤロー!いてまえー!」

と叫びながらバットを振りまわしてストレスを発散するのでした。

うぉりゃあああああああ!

(この項おわり)

記者のお仕事シリーズはこちら↓↓↓

投資の達人になる投資講座

投資の達人になる投資講座 「お金の教養講座 plus」

「お金の教養講座 plus」 候補さがし中

候補さがし中