今日は米国投資の基礎知識として欠くことのできない「セクター分類」について勉強していきます。

セクターとは簡単にいうと産業分類のこと。米国株は産業の種類によって大きく11のセクターに分類されています。

このセクター分類を知らずに米国株投資をしている人が多いですが、それはちょっともったいないことです。

なぜなら、セクターの種類とその動きを知ることで相場観が養われ、投資判断のレベルが格段に上がるからです。

一例を挙げれば、株式には景気循環や金融政策の変化によって追い風となるセクターと向かい風となるセクターがあり、これを「セクターローテーション」と呼びます。

これを知るだけでも今買うべき株や買ってはいけない株が判断でき、また代表的なETF(上場投信)を通してセクターごと取引することも可能です。

本記事ではこうしたセクター分類とそれに関連する知識をまとめました。内容としては、

- 米国株の全11のセクターとセクターETF一覧

- S&P500ヒートマップの見方

- セクターローテーションとは

- 分類基準は実は2つある

- 日本株式の分類は33業種

という順番でセクターについて書いていきます。

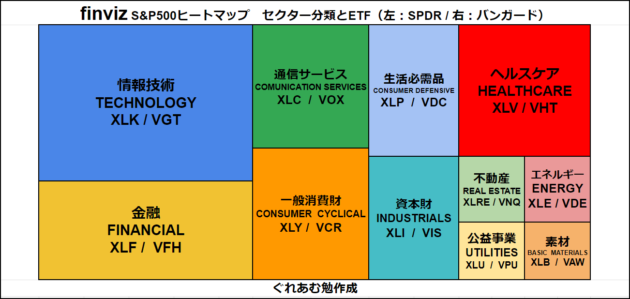

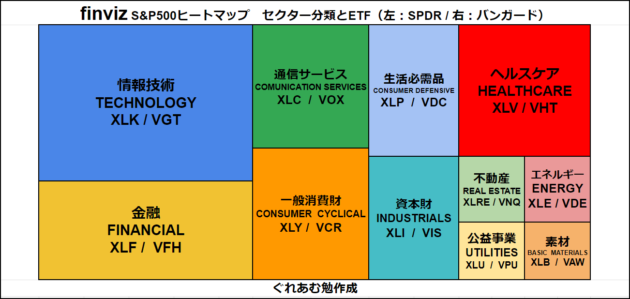

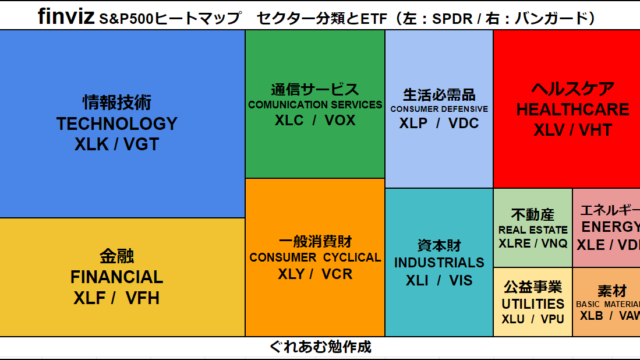

S&P500ヒートマップとはFinvizが運営する、S&P500銘柄の騰落率などが一覧できる以下の図表を掲示したページのこと。米国株投資をしている人なら一度は目にしたことがあると思います。セクターごとにブロックになっていて、これの見方を知っておくとめちゃくちゃ便利です(ブロックの位置はコロコロ変わりますので本記事中に登場する図解はすべて執筆時点のものとご理解ください)。

セクター別にブロックになっていて、それをわかりやすくしたものがこれ。

この米国株のセクター分類についてもうちょっと細かく見ていきましょう!

目次

米国株の全11セクターと対応するセクターETF一覧

| セクター | 英語表記 | セクターETF① | セクターETF② |

| 情報技術 | Information Technology | XLK | VGT |

| 金融 | Financials | XLF | VFH |

| 通信サービス | Communication Services | XLC | VOX |

| ヘルスケア | Health Care | XLV | VHT |

| 一般消費財 | Consumer Discretionary | XLY | VCR |

| 生活必需品 | Consumer Staples | XLP | VDC |

| 資本財 | Industrials | XLI | VIS |

| 不動産 | Real Estate | XLRE | VNQ |

| エネルギー | Energy | XLE | VDE |

| 公益事業 | Utilities | XLU | VPU |

| 素材 | Materials | XLB | VAW |

米国の企業は大きく分けて上の11のセクターに分類されます(ヒートマップの左ブロック→右ブロックの順に並べてあります)。

これがさらに細かく分類されるわけですが、とりあえずざっくり11の分類を頭にたたきこみましょう。

この11セクターには対応する代表的なセクターETF(上場投信)が2つあります(表の右2列)。

ティッカーがXで始まる左側のETFがステートストリート社のSPDR(スパイダー)シリーズ、Vで始まる右側のETFがヴァンガード社のものです。

SPDRはS&P500の銘柄からなる「S&P セレクト・セクター指数」、ヴァンガードはもう少し広く米国市場全体から選ばれた銘柄からなる「MSCI US インベスタブル指数」をベンチマークとしており、構成銘柄や比率は両者で違います。

ただ、いずれも数十億ドルの資産がある超巨大ETFであり、時価総額はS&P500構成銘柄が圧倒的に大きいことから、同じセクターETFの値動きはほぼ同じといっていいでしょう。

つまり、セクターの動向を見る上では、どちらのETFの値動きを観察してもさしつかえないということです。

セクター分類も微妙に違っているんですが、ややこしくなるのでまずは上記の分類を覚えておけばいいと思います。これは後で見方を解説するFinbiz「S&P500ヒートマップ」の分類と同じだからです。

S&P500構成銘柄の27%が「情報技術」セクター

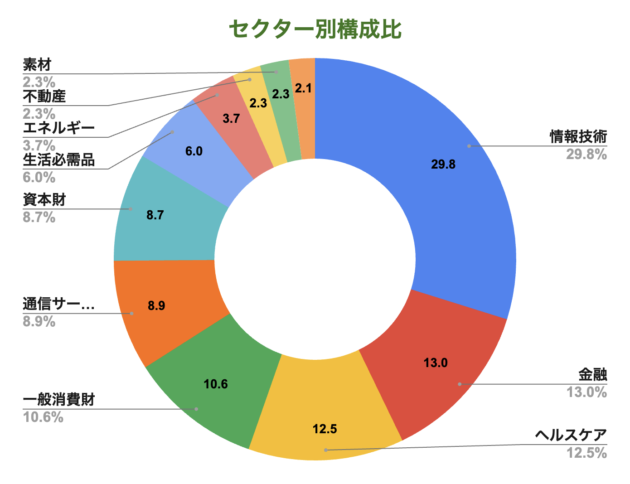

米国の11セクターをざっくり頭に入れたところで、S&P500のセクター構成比を見てみましょう。

上が数字は指数を算出しているS&PダウジョーンズインデックスのHPから最新(2024年2月現在)の構成比をグラフにしたものです(グラフ上部の2.1%は公益事業)。

発表年により順位に若干の変動はありますが、おおむねこれくらいの大きさ(時価総額)の違いがあるという目安としてごらんください。

これを見ると情報技術セクターが30%近くあり、最も大きいのがわかります。2023年にこのグラフを作ったときは23%だったので、ここ1年の成長には目を見張るものがあります。

この情報技術セクターにはアップル、マイクロソフトや半導体銘柄など時価総額の巨大なテック企業が名を連ねており、S&P500指数の成長をけん引しています。

セクター別では次いで金融、ヘルスケア、一般消費財、通信サービスが10~15%の似たような比率で続いています。

それぞれのセクター別ETFの組み込み銘柄や構成比は次の章で見ていきます。もっと細かい情報は、ヴァンガード、ステートストリートの各ホームページをご覧ください。

両者のETFとも本当に経費率が小さいため、セクターの動向を見るためだけでなく、積立投資や短期売買にも利用できます。

各セクターの構成銘柄

ここではS&P500のセクターETFであるSPDRの構成銘柄を見ていきます。

掲載している表は各セクターETFを構成する上位10銘柄とティッカーシンボル、およびセクター内の構成比率です(2024年3月現在)。その下はこの表を円グラフにしたもの。

ここでもセクターはヒートマップの左ブロック→右ブロックの順に並べています。

情報技術(XLK)

| 銘柄 | ティッカー | 構成比 |

| マイクロソフト | MSFT | 22.70% |

| アップル | AAPL | 19.46% |

| エヌビディア | NVDA | 6.76% |

| ブロードコム | AVGO | 5.60% |

| セールスフォース | CRM | 2.97% |

| アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | AMD | 2.93% |

| アドビシステムズ | ADBE | 2.56% |

| アクセンチュア | ACN | 2.42% |

| シスコシステムズ | CSCO | 1.99% |

| イントゥイット | INTU | 1.91% |

通信サービス(XLC)

| 銘柄 | ティッカー | 構成比 |

| メタ・プラットフォームズ | META | 29.88% |

| アルファベット(クラスA) | GOOGL | 11.34% |

| アルファベット(クラスC) | GOOG | 9.63% |

| ネットフリックス | NFLX | 5.30% |

| ウォルトディズニー | DIS | 4.71% |

| TモバイルUS | TMUS | 4.21% |

| ベライゾン | VZ | 4.17% |

| エレクトロニックアーツ | EA | 4.06% |

| コムキャスト | CMCSA | 4.01% |

| AT&T | T | 3.97% |

金融(XLF)

| 銘柄 | ティッカー | 構成比 |

| バークシャー・ハサウェイ | BRK.B | 13.48% |

| JPモルガン | JPM | 9.58% |

| ビザ | V | 8.19% |

| マスターカード | MA | 7.13% |

| バンク・オブ・アメリカ | BAC | 4.25% |

| ウェルスファーゴ | WFC | 3.57% |

| S&Pグローバル | SPGI | 2.50% |

| ゴールドマンサックス | GS | 2.31% |

| アメリカン・エキスプレス | AXP | 2.26% |

| ブラックロック | BLK | 2.04% |

ヘルスケア(XLV)

| 銘柄 | ティッカー | 構成比 |

| イーライリリー | LLY | 11.19% |

| ユナイテッドヘルス | UNH | 8.54% |

| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 7.20% |

| メルク | MRK | 6.02% |

| アッヴィ | ABBV | 5.82% |

| サーモフィッシャー | TMO | 4.09% |

| アボット・ラボラトリーズ | ABT | 3.86% |

| ダナハー | DHR | 3.11% |

| ファイザー | PFE | 2.83% |

| アムジェン | AMGN | 2.75% |

一般消費財(XLY)

| 銘柄 | ティッカー | 構成比 |

| アマゾン | AMZN | 25.51% |

| テスラ | TSLA | 14.20% |

| ホームデポ | HD | 4.81% |

| マクドナルド | MCD | 4.41% |

| ロウズ | LOW | 3.94% |

| ナイキ | NKE | 3.65% |

| ブッキングホールディングス | BKNG | 3.48% |

| TJXカンパニーズ | TJX | 3.31% |

| スターバックス | SBUX | 3.04% |

| チポトレ・メキシカン・グリル | CMG | 2.09% |

生活必需品(XLP)

| 銘柄 | ティッカー | 構成比 |

| プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 14.80% |

| コストコ | COST | 12.99% |

| コカ・コーラ | KO | 9.22% |

| ペプシコ | PEP | 9.01% |

| ウォルマート | WMT | 5.01% |

| モンデリーズ・インターナショナル | MDLZ | 4.35% |

| フィリップモリス | PM | 4.18% |

| アルトリアグループ | MO | 3.27% |

| コルゲート・パーモリーブ | CL | 3.23% |

| ターゲット | TGT | 3.16% |

資本財(XLI)

| 銘柄 | ティッカー | 構成比 |

| ゼネラルエレクトリック | GE | 4.54% |

| キャタピラー | CAT | 4.51% |

| ウーバーテクノロジーズ | UBER | 4.29% |

| ユニオンパシフィック | UNP | 4.15% |

| ハネウェル | HON | 3.49% |

| アール・ティー・エックス | RTX | 3.47% |

| ボーイング | BA | 3.16% |

| イートン・コーポレーション | ETN | 3.07% |

| ユナイテッドパーセル | UPS | 2.87% |

| オートマチック・データ・プロセシング | ADP | 2.78% |

不動産(XLRE)

| 銘柄 | ティッカー | 構成比 |

| プロロジス | PLD | 12.59% |

| アメリカン・タワー | AMT | 9.19% |

| エクイニクス | EQIX | 8.52% |

| ウェルタワー | WELL | 5.17% |

| サイモン・プロパティ・グループ | SPG | 4.97% |

| クラウン・キャッスル | CCI | 4.79% |

| パブリック・ストレージ | PSA | 4.51% |

| リアルティ・インカム | O | 4.40% |

| デジタル・リアルティ | DLR | 4.40% |

| コースター・グループ | CSGP | 3.59% |

エネルギー(XLE)

| 銘柄 | ティッカー | 構成比 |

| エクソン・モービル | XOM | 23.07% |

| シェブロン | CVX | 17.65% |

| コノコフィリップス | COP | 8.78% |

| EOGリソーシズ | EOG | 4.39% |

| シュルンベルジェ | SLB | 4.25% |

| マラソン・ペトロリアム | MPC | 4.22% |

| フィリップス66 | PSX | 4.13% |

| パイオニア・ナチュラル・リソーシズ | PXD | 3.64% |

| バレロ・エナジー | VLO | 3.15% |

| ワンオーケー | OKE | 2.88% |

公益(XLU)

| 銘柄 | ティッカー | 構成比 |

| ネクステラ・エナジー | NEE | 12.37% |

| サザン・カンパニー | SO | 7.98% |

| デューク・エナジー | DUK | 7.66% |

| コンステレーション・エナジー | CEG | 5.98% |

| アメリカン・エレクトリック・パワー | AEP | 4.80% |

| ドミニオン・エナジー | D | 4.43% |

| エクセロン | EXC | 3.90% |

| ピージー&イー | PCG | 3.88% |

| エクセル・エナジー | XEL | 3.49% |

| パブリック・サービス・エレクトリック・アンド・ガス | PEG | 3.42% |

素材(XLB)

| 銘柄 | ティッカー | 構成比 |

| リンデグループ | LIN | 22.35% |

| シャーウィン・ウィリアムズ | SHW | 7.93% |

| エコラボ | ECL | 5.83% |

| フリーポート・マクモラン | FCX | 5.48% |

| エアー・プロダクツ・アンド・ケミカルズ | APD | 5.28% |

| ニューコア | NUE | 4.87% |

| ダウ | DOW | 3.98% |

| コルテバ | CTVA | 3.96% |

| マーティン・マリエッタ・マテリアルズ | MLM | 3.60% |

| バルカン・マテリアルズ | VMC | 3.59% |

米国の時価総額上位15銘柄

各セクターごとに上位銘柄の構成比だけでは銘柄の本当の大きさがわかりにくいので、参考までに米国の時価総額ランキング(2024年3月現在)を載せておきます。時価総額の単位は10億USドル(以下切り捨て)です。

| 銘柄 | ティッカー | 時価総額 |

| マイクロソフト | MSFT | 3,087 |

| アップル | AAPL | 2,774 |

| エヌビディア | NVDA | 2,056 |

| アマゾン | AMZN | 1,851 |

| メタ・プラットフォームズ | META | 1,105 |

| アルファベット(A) | GOOGL | 808 |

| アルファベット(C) | GOOG | 783 |

| イーライリリー | LLY | 743 |

| ブロードコム | AVGO | 648 |

| テスラ | TSLA | 645 |

| JPモルガン・チェース | JPM | 533 |

| バークシャー・ハザウェイ(B) | BRK.B | 532 |

| ウォルマート | WMT | 473 |

| ユナイテッド・ヘルスケア | UNH | 451 |

| ビザ | V | 447 |

時価総額はマイクロソフトの3兆ドル(450兆円)、アップルの2.7兆ドル(405兆円)を筆頭に1兆ドル超え企業がが6社(アルファベット=グーグルは2種類の発行株を合算すると1.5兆ドル)。

米国以外の1兆ドル超え企業はほかに原油保有・生産世界一のサウジアラムコ(約2兆ドル、サウジアラビアの国有石油会社)くらいしかなく、この米国のランキング自体がほぼ世界時価総額上位ランキングに等しいと言えます(あと10~20位圏内に台湾セミコンダクター、ノボノルディスクが入るくらい)。

自動車世界首位でわが国時価総額トップのトヨタ自動車ですら、時価総額は世界で30位前後(0.39兆ドル=約60兆円弱)ですから、米国のテック企業がいかにバカでかい規模なのかおわかりいただけると思います。

巨大テック企業はその頭文字をとってGAFAM(Fは旧Facebook=メタ)やFAANG(Nはネットフリックス)などと呼称されてきましたが、最近はテスラやエヌビディアを加えてマグニフィセントセブン(magnificent7)、2023年あたりからは「マタナ(MATANA)」などと呼ばれるようになっています。

いずれにしても、AIやDXなどを通してネット社会をグローバルにリードしている巨大テック企業がS&P500、ひいては世界株式市場の時価総額を左右しているのです。

セクターETFをチャートで比較してみると、、、

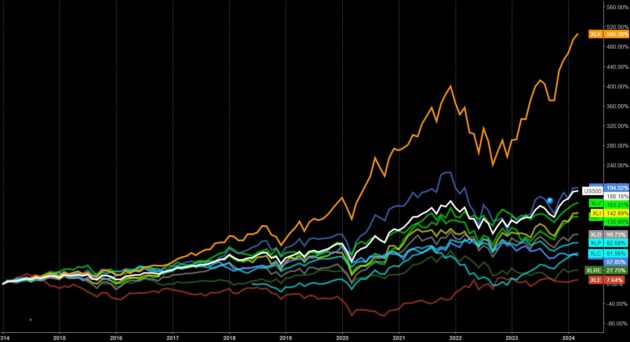

全セクターと構成銘柄の紹介を終えたところで、ETFの値動きをチャートで比較してみましょう。

下はセクターETF(Xで始まるスパイダーのETF)の2014~2024年の過去10年の月足チャートです。

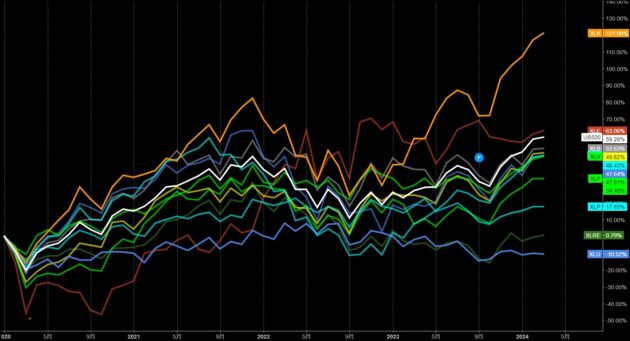

同じセクターETFを今度はコロナショック(2020年3月)以降2024年3月までの約4年間のチャートにしたのが下の図です。

見にくいかもしれませんが、細かいことは気にせず、まずはセクター別に値動きやパフォーマンスにこれだけの差が出ることを見ておいてください。まあ当たり前の話なんですが。

10年チャートでも5年チャートでも一番上のオレンジ線が情報技術(XLK)です。10年で価格はおよそ6倍に値上がりしています。

その次の薄い青色の線が一般消費財(XLY)で、これはAmazonとテスラが構成比の大半を占めます。このセクターもコロナショックからの回復相場をけん引し、それ以降はXLKとほぼ同じ値動きです。

ちなみに中ほどにある白い線がS&P500指数の値動きを示すチャート。これのかなり上を行くのがXLK、ほぼ同じなのがXLYで、それ以外のセクターETFはS&P500以下です。つまりXLKとXLY以外のセクターはこの2つの足を引っ張っていることになります。

ただし、ここで下位にあるセクターも切り取る期間によっては平均を上回ることもあります。

たとえば経済が悪化してくると景気敏感株の情報技術や一般消費材は大きく下落しがちですが、それに代わって生活必需品や医薬品などのヘルスケア、社会インフラである電力・ガス、鉄道などのディフェンシブ銘柄が台頭し、あるいは急落を防ぎます。

10年チャートで一番下をはっていたエネルギー(XLE、茶色の線)は、コロナショック後からすさまじく伸びました。

ロシアによるウクライナ侵攻でエネルギー価格が高騰し、世界的なインフレの原因となりました。各国中央銀行が利上げに踏み切ったことで株価は大きく落ち込みましたが、このXLEの構成銘柄(石油メジャーや天然ガス開発など)だけは価格上昇の恩恵を受けたのです。

ハイリスク・ハイリターンのハイテク株と景気低迷下でも安定するディフェンシブ株。この絶妙なセクター分散があるからこそ、S&P500は投資先としてすぐれていると言えるのでしょう。

期間をいろいろ変えてセクターの動向を比較して見ておくと、個別銘柄のトレードにも役に立ちます。セクター別のトレンドはそこに属する個別株とも連動しているわけですから。

まあ後からならどうとでも言えるわけですが、セクターの動向を定期的に観察していると、勢いのある/なし、買い時/売り時がある程度見えてくることも確かです。

ヒートマップでセクターを見てみよう

S&P500の銘柄の騰落率を緑と赤の濃度で教えてくれる有名なツールがあります。

それが冒頭で紹介したFinvizのヒートマップです。米国株投資の必須アイテムともいうべきツールですので、知らなかった人はぜひ見方を覚えておきましょう。せっかくセクターを学んだんだし。

finvizではこのティッカー(銘柄の略記号)が書かれた1マス1マスが時価総額の相対的な大きさを表しています。この中で見ると時価総額の1位2位を争うMSFT(マイクロソフト)とAAPL(アップル)が最も大きく、次いでGOOG(グーグル=会社名アルファベット)、AMZN(アマゾン)が続く感じです。

このヒートマップの銘柄はバラバラに並んでいるのではなく、きちんと11セクター別にブロック分けされています。

下は上のFinvizをわかりやすく簡略化した図です(セクター別のブロックの位置は頻繁に変わりますので現在のものと異なることがあります)。

各ブロックごとに色分けし、セクター名、英語セクター名、セクターETF(左SPDR/右バンガード)を記しています。

バンガードのETFはここでは若干分類が異なり、S&P500銘柄だけでなく米国市場全体のセクターを示しますが、ここでは一緒に覚えるために便宜上入れています。

長年見ていると、銘柄やセクターの盛衰がよくわかります。

近年だと巨大テックの時価総額が大きく変わるたびにセクターのブロックや銘柄の配置が入れ替わっています。たとえば2020年にTSLA(テスラ)がS&P500に組み入れられたときには一般消費財の位置が大きく変わりました。

ヒートマップは特定の銘柄のマス目にカーソルを置くと、その銘柄を含む同じグループの銘柄の騰落率も一緒にが出てきますので試してみてください。

たとえば以下はテクノロジーの中にある半導体(SEMICONDUCTORS)の銘柄のグループ一覧です。直近の値動きのチャートも出ますから、個別の材料による値動きなのか全体のセクター動向なのかがこれでわかります。

セクターごとの騰落率とローテーションの調べ方

Finvizのヒートマップはすぐれたツールと思いますが、銘柄ごとに高安まちまちなことも多く、いったいどのセクターが買われているのかわからないことが多々あります。

そんなときは、セクター別の騰落状況がわかる「グループ」のページがおすすめです。

これは上部のタブの「Groups(グループ)」をクリックすると開きます。

ここを開くと次のようなページが出てきます(出てこない場合はそのページの上にある「Bar Chart」のタブをクリック!)。

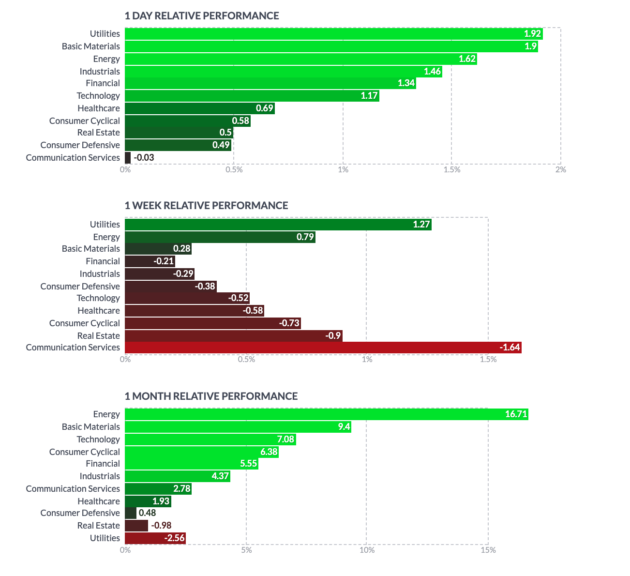

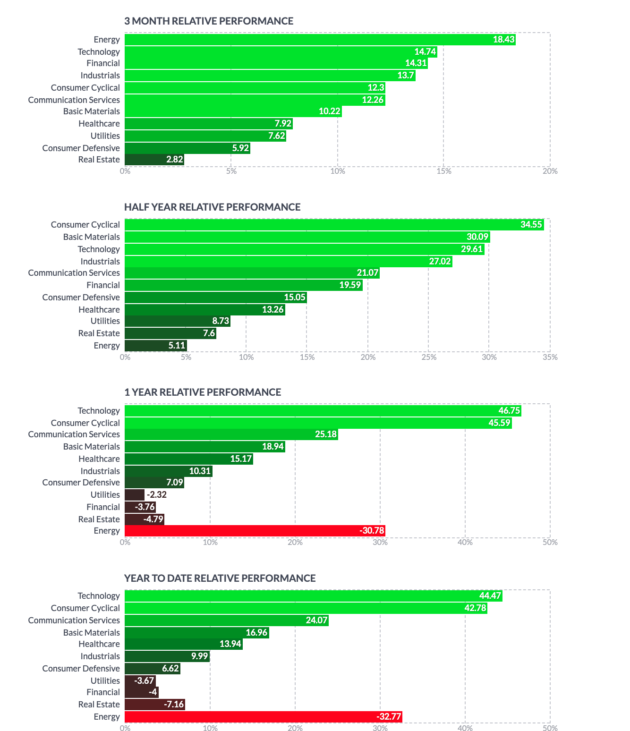

これを見れば、11セクターの各期間ごとの騰落率がよくわかります。

上から「1日」「1週間」「1ヶ月」「3ヶ月」「半年」「1年」「年初来」の順に騰落率が棒グラフ化されています。

例えば、「1YEAR」あるいは「YEAR TO DATE(年初来)」を見るとTechnology(情報技術)とConsumer Cyclical(一般消費財)が大きく伸びて市場を牽引していたのがわかります。

一方で、上の方の「1DAY」「1WEEK」を見ると、Utilities(公益事業)やBasic Materials(素材)が強く、「1MONTH」だとEnergy(エネルギー)が強かったのがわかります。

「1DAY」を毎日観察していると、けっこう連日で同じセクターが上がっていることもありますが、日替わりで上位セクターが変わることもあります。

これを「セクターローテーション」と言いますが、そんなコロコロとトレンドが変わる相場なら、あまり値動きに一喜一憂しなくても問題ないと判断できます。

逆にこれまで好調だったセクターが3日連続で下落したりすると、トレンド転換が起きたのかもしれない、と身構えることもできます。そういうときは落ち着くまで買い増しを控えるとか、さらに落ちるならいったん撤退するとかいうこともできるわけです。

セクターETFのヒートマップもある

このほかFinvizにはETF(Exchange Trade Funds)のヒートマップもあるので、主要なETFが頭に入っている人なら、そこから傾向を読み取ることも可能です。

通常のヒートマップの左上に選択項目があり、ここのExchange Trade Funds(ETFのこと)をクリックすると、下のようなETFマップに切り替わります(こちらも配置が入れ替わりますので注意)。

この中に「US SECTOR(米国セクター)」があります(この図解では左下のブロック)。ここを拡大したのが下図です。

ここにはSPDRのXLK・XLE・XLFだけでなく、ヴァンガードのVGT・VNQなどのセクターETFの騰落率も示されています。

ヒートマップの各銘柄の四角形の面積は時価総額の大きさを示していると先述しましたが、ETFの場合は投資信託なので純資産額の大きさということになります。SPDRのETF(Xで始まるETF)が目立つのは、バンガードのセクターETFより純資産額が大きいからということになります。

僕の推測ですが、SPDRのセクターETFはS&P500企業のみに連動している分、全米企業をカバーするバンガードのETFより流動性が大きく、セクターの動向を短期で反映しやすいため、短期取引で利益を狙う投資家に人気なのではないかと思います。

期間を変えての比較はTradingViewで

これ以外にも、僕はTradingView(トレーディングビュー)のチャートページでセクターごとの動向を観察しています。ウォッチリストにセクターETFを入れ、個別銘柄と比べながら日々の騰落率を眺めたり、セクターETFのチャートを比較したりします。

上はウォッチリストに並べたSPDRのセクターETF。数字は左からETFの価格(ドル)、騰落値幅(ドル)、騰落率(%)です。前日より上昇すると緑、下落すると赤に表示されるのはヒートマップと同じですね。その点、日本のSBIや楽天のチャートとは真逆なので、ちょっと不思議です。

僕はTradingViewは有料版を使っていますが、無料版でも十分ウォッチは可能です(ただし会員登録は必要)。

先に示したセクターETFの比較チャートもTradingViewで作成したものです。

TradingViewチャートがすごいのは、「配当調整済み」のチャートを出せるところ。

投資はキャピタルゲインとインカムゲインをあわせたトータルのパフォーマンスで見る必要があるため、単に株価の推移だけを見ているだけでは配当を出さないグロース株と高配当を出すバリュー株は比較になりません。

その点、配当金を再投資したと仮定する「調整済み」価格での騰落率が出せれば、現実に近いパフォーマンスの比較ができることになります。

セクターETFも投資信託であり、分配金が定期的に出ますから、調整済みで比較する必要があります。

先の章でエネルギーセクターは10年で+55%と書きましたが、配当調整しないと10年でマイナス2%です。同セクターは高配当銘柄が多いため、配当調整にしないとまったく投資家は恩恵を受けていないことになってしまいますが、実際にはそんなことはないのです。

チャートのツールでは Investing.com も非常に便利ですが、この配当調整ができないので長期で使うには注意が必要です(もしかしたら配当調整設定ができるのかもしれませんが、よくわかりません)。

それはさておき、セクターやセクターETFの動きをこうしたツールを使って頭に入れておくと、判断材料が一気に増えて投資が面白くなってきます。

米国株セクター投資のおすすめ本

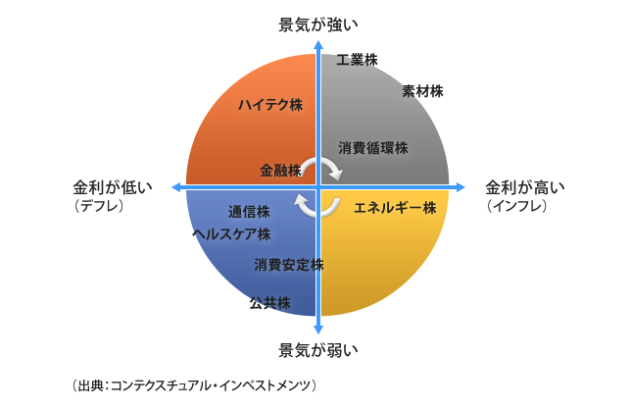

短期間でのセクターローテーションとは別に、景気や金利環境の変化に応じてもセクターが変動していきます。

下の図は景気の好悪や金利の高低(インフレ・デフレ)に伴ってどのセクターが買われやすいかを示した図です。

これは広瀬隆雄氏の著書『Market Hack流 世界一わかりやすい米国式投資の技法』に出ている図にどなたかが色をつけて加工したもの。

この相場の4局面の循環については浦上邦雄氏の名著『相場サイクルの見分け方』でも触れられています。

本の紹介と解説はこちらをどうぞ。

要するに相場には、金融相場、業績相場、逆金融相場、逆業績相場という4つの局面があり、これが循環することで買われる/売られるセクターも変わってくるということです。

どの局面になっても保有する株がいっぺんに沈んだりしないよう、いまがどの局面なのか、セクター分散も併せて考えておくのが投資には大事になってきます。

セクター分類の基準はGICSとICBの2種類ある

ここからはちょっとめんどくさい話。僕も勉強のために書きましたが、興味がない人は飛ばして大丈夫です。

米国株式のセクター分類には2つの分類基準があるという話を先に少し触れました。

それがGICSとICBです。

両方とも、大きく分ければ11セクターの分類なので、「じゃあどっちでもいいじゃん!」と思うところですが、実は微妙に分類方法やセクター名が異なっているからややこしい。

それぞれみていきましょう。

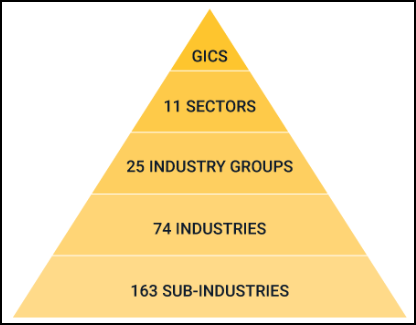

①GICS

最初にGICSです。Global Industry Classification Standard=世界産業分類基準。

これは格付け会社S&P(スタンダード・アンド・プアーズ)と投資情報会社MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル)が1999年につくった産業分類です。

主にSPDR(スパイダー)シリーズのETFで知られるステートストリート社などがこのGICSを採用しています。

全体を大きく11のセクターに分類し、その下に25の産業グループ、74の産業、163の産業サブグループという4つの階層を設定しています(図はMSCIのホームページより)。

GICSの11セクター分類は以下の通り(GICS分類順)。

- エネルギー(Energy)

- 素材(Materials)

- 資本財(Industrials)

- 一般消費財(Consumer Discretionary)

- 生活必需品(Consumer Staples)

- ヘルスケア(Health Care)

- 金融(Financials)

- 情報技術(Information Technology)

- 通信サービス(Communication Services)

- 公益事業(Utilities)

- 不動産(Real Estate)

②ICB

続いてICB。Industry Classification Benchmark=業種分類ベンチマーク。ベンチマークとは「基準・指標」といった意味です。

こちらはFTSE Russell(フィッツィ・ラッセル)のブランドで事業を展開する金融サービス会社、FTSEインターナショナルが運用・管理している分類基準です。

主にバンガード社がこの分類を採用しています。

ICBも大きく分けてまず11に分類していますが、GICSのように「セクター(sector)」とは呼ばず「産業(Industry)」という名で分類しています。

で、その下に20のスーパーセクター、45のセクター、173のサブセクターと中小分類しています。

ICBの11セクター分類は以下の通り(順番は「ICBの構造」より)。

- Technology (情報技術)

- Telecommunications(情報通信)

- Healthcare(ヘルスケア)

- Financials(金融)

- Real Estate(不動産)←旧金融セクターから分離独立

- Consumer Discretionary(一般消費財)←旧Consumer Services(消費サービス)

- Consumer Staples(生活必需品)←旧Consumer Goods(消費物?)

- Industrials(資本財)

- Basic Materials(素材)

- Energy(エネルギー)←旧Oil and Gas(石油・ガス)

- Utilities(公益)

旧ICBは分類名がGICSとかなり違っていましたが、2019年以降順次改良し、だいぶ似通ってきました。

とはいえ、細かいところで違いが見られます。それを次の章で見ていきましょう。

GICSとICBの分類の大きな違い

GICSとICBの分類の違いで特にわかりにくいのが通信サービス関連と金融サービス関連の一部の分類方法です。

それを簡単に見ておきましょう。

通信セクター

通信サービス関連の分類は、GICSでは「通信サービス(Communication Services)」、ICBでは「Telecommunications(情報通信)」となっています。

GICS【Communication Services(通信サービス)】

通信サービス会社に加え、ネットを通したコミュニケーションツールや娯楽、たとえばDIS(ディズニー)、NFLX(Netflix)、GOOGL(アルファベット)、META(旧フェイスブック)も含む

ICB【Telecommunications(情報通信)】

T(AT&T)、VZ(ベライゾン)などいわゆる狭義の「通信サービス」が対象。上記GICSで通信サービスに分類されていた銘柄は

- GOOGL、META → Technology (情報技術)

- DIS、NFLX → Consumer Discretionary(一般消費財)

にそれぞれ分類。

例で示した4社はいずれも巨大デジタルプラットフォーマーですが、メディア系の娯楽はICBでは消費者サービスという考えのようです。同様の巨大プラットフォーマーではAMZN(アマゾン)も一般消費財に分類されています。

GOOGLとMETA(旧フェイスブック)はAPPL(アップル)と同じTechnology (情報技術)というくくりですが、こちらも消費者サービスの側面もあり、もはやどっちに入れるかの境界線はかなりあいまいな気がします。

金融セクター

こちらの金融セクターは、GICS / ICBともにセクター分類は「金融(Financials)」となっていますが、クレジットカード会社など決済サービスの扱いに違いがあります。

GICS → クレジットカード会社も含む

V(ビザ)、MA(マスターカード)、AXP(アメリカンエクスプレス)など

ICB → クレジットカード会社は含まない

上記カード会社 → 【Technology (情報技術)】に分類

ほかにも細かくみていくと違いはいろいろあるのですが、深みにはまってしまいそうなのでこのへんで。

このあたりの違いを把握しておくと、たとえばICB基準のバンガード社とGICS基準のそれ以外のETFのセクターの相違が分類基準によるものだと気づくのではないかと思います。

さらに細かな分類の相違について知りたい方はそれぞれの説明ページを参照してください。

- GICS→MSCIのホームページ

- ICB→FTSEラッセルの業種分類ベンチマーク(ICB)

ヒートマップの消費関連

さて、2つの産業分類基準について触れてきましたが、ここである問題が。

先に紹介したFinvizの消費関連セクターについてです。

FinbizのS&P500ヒートマップではまんなか下とその右上あたりに消費関連セクターがありますが、よく見ると、

- 「CONSUMER CYCLICAL」

- 「CONSUMER DEFENSIVE」

という名前で分類されています。

この消費関連セクターはGICSとICBでは、

- 「CONSUMER DISCRETIONARY」

- 「CONSUMER STAPLES」

という名前で分類されています。いったい何が違うんでしょう。

結論からいうと、両者はぞれぞれ「一般消費財」「生活必需品」を別の名前で呼んでいるだけと考えていいでしょう。

厳密にいえば英語のニュアンスの違いはあるんだろうと思います。一般消費財では、

- CYCLICAL(シクリカル)ーー「循環」「周期」という意味で、景気循環と密接にかかわりがあるということ。

- DISCRETIONARY(ディスクレショナリー)ーー「自由裁量」の意味で、別に消費・購入しなくても生活には困らない、買うか買わないかは消費者の自由ということ。

という違い。でも両者とも「好景気だと買われやすいけど、買わなくても別に困らない」という意味では同じですよね。

- AMZN(Amazon)=INTERNET RETAIL(ネット小売)

- MCD(マクドナルド)SBUX(スターバックス)=RESTAURANTS(外食)

- NKE(ナイキ)=FOOT WEARS(靴)

- TSLA(テスラ)GM(ゼネラルモータース)F(フォード)=AUTO MANUFUCTURES(自動車)

ナイキ(NIKE)の靴とかスタバ(SBUX)でフラペチーノとか。なくても困らないという意味では「ぜいたく品」です。

テスラ(TSLA)やフォード(F)など自動車もここに入ります。生活に必要な人もいるでしょうけど、一般的にはやはりぜいたくな買い物で、景気のいいときに買われ、そうでないときは買われないものですね。

一方、生活必需品のほうの名称は、

- DEFENSIVE(ディフェンシブ)ーー原義は「防衛的」「守りの」なので、生活防衛の品物という意味でしょうか。

- STAPLES(ステイプルズ)ーー「主要なもの」「必需品」「食糧」という意味があります。

という感じでしょうか。解釈はテキトーですけど、どちらも「生活を守るために必要な品物」であり、またそれを調達するためのスーパーや小売店などもここに含まれます。

- WMT(ウォルマート)COST(コストコ)=DISCOUNT STORE(デゥスカウントストア)

- PG(プロクター・アンド・ギャンブル)=HOUSEHOLD & PERSONAL PRODUCTS(家庭用品)

- KO(コカ・コーラ)PEP(ペプシコ)=BEVERAGES(飲料)

- PM(フィリップモリス)MO(アルトリアグループ)=TABACCO(タバコ)

P&G(PG)やコカ・コーラ(KO)は日本でもおなじみですね。コストコ(COST)も都市部に近年増えて人気が高まっています。

タバコが必需品かというと疑問が残るところですが、習慣化している人にとってはなくてはならないものなんでしょう。

景気がよかろうと悪かろうとみんなが日常的に買ったり利用したりする銘柄群と理解すればいいと思います。

ちなみに日本の分類は33業種!

米国株のセクター分類について見てきましたが、最後に比較のために日本の分類も見ておきましょう。

東京証券取引所を運営する日本取引所グループ(JPX)は、上場している銘柄を全部で33業種に分類しています。米国のセクターのちょうど3倍ですね。

これは総務省が定める「日本標準産業分類」に基づきます。

GICSも11セクターの下位に24の産業グループを設けていますが、それよりもさらに多いんですね。

JPXはこれを業種別に指数化して騰落状況を逐次公表していますので(東証株価指数33業種)、定期的にウォッチしておくと局面とトレンドの関係が見えてくるかもしれません。

33分類と指数、前日比騰落率はこんな感じ。

四季報などで日本企業の銘柄コードを調べるとわかりますが、本来は違う業種の番号(1000番台、2000番台〜のような)のところに新しい銘柄が分類されてたりします。これは分類が細かすぎる弊害なんではないでしょうか。

3800社も上場する時代を想定していなかったからなんでしょうが、日本の産業分類にこだわらず、時代に即した新たな銘柄の分類方法が必要なんではないかと思います。米国のティッカーシンボルのような。

僕は日本株では業種別ETFの短期トレードなどはほぼしないため、いちいち業種別騰落は気にしていませんが、循環するという意味では米国株と同じようなサイクルをたどるはずです。

可能なら、日本と米国の分類と相場4局面を1つにまとめたグラフをいつかつくってみたいですね。

- 米国株のセクター分類にはGICSとICBの2つの基準が存在する

- ICBの分類が2020年3月に変更となった

- 両者とも11セクターだが、通信セクターなどに違いがある

- セクターETFを覚えておくとなにかと便利

- セクターの騰落やローテはFinvizを使うと把握しやすい

- 相場の4局面によって買われるセクターが違ってくる

- 日本株は33業種に分類されている(多すぎて弊害も)

投資の達人になる投資講座

投資の達人になる投資講座 「お金の教養講座 plus」

「お金の教養講座 plus」 候補さがし中

候補さがし中