今回も投資の勉強はお休み。

久しぶりに新聞記者のお仕事の話です。

お題は「記者とニコンとニコン以外」。

新聞記者は取材でどんな機材を使っているのか。私の歴代の愛機と思い出を語りつつ、ニコンがいかにおちぶれてしまったかを考察しました。需要あるかな。。。

営業赤字に転落したニコン

このブログ記事を最初に書いたのは、2019年11月、ニコンの業績が大幅に悪化しているというニュースを読んだのがきっかけでした。

業績の下方修正にもっとも影響を与えたのはニコンの主力であるカメラ事業の不振にある。(中略)ニコンの岡昌志CFOは「急速な市場縮小がとまらない」とし、カメラ市況の悪化を赤字転落の理由にあげる。(東洋経済オンライン「ニコン、カメラの『赤字転落』危機で迎える難路」より)

来期営業赤字に転落。その主な原因が「カメラ市場の急速な縮小」だと書かれています。

でも本当は「カメラ」を楽しむ人口は右肩上がりで増えたのです。一部のマニアのものではなくなり、だれもが気楽にスマホで撮ってSNSで発信したりする時代が急速に進んだ結果、既存のメーカーのカメラが衰退していったのです。

ニコン幹部はまさかここまでスマホにシェアを奪われるとは思っていなかったんでしょう。

でも、20年の記者人生で、長年カメラの進化と流行を見続け、自らもたくさんのカメラを公私で使ってきた僕には、ニコンの凋落はすでに20年も前から始まっていたように思えたのでした。

まあ、実際に凋落を予見していたというより、僕の記者生活がニコンへのあこがれとともに始まり、いつからか失望へと変わっていた、というべきでしょうか。

ニコンの一眼レフにあこがれたあのころ

記者人生の初日に支局の一眼レフカメラをいきなり持たされ、知事のインタビューカットを撮ってきた話を「記者のお仕事」シリーズ(3)に書きました。

四半世紀前はまだデジカメなどなく、フィルムカメラの時代です。

地方支局には専属カメラマンがいないため、記者は自前で撮影し、フィルムの現像も自分でやっていました。

さらに、紙焼きした写真を伝送器(写真読み取り専用のFAXみたいな機械)にかけて本社の編集局に送っていたのです。

デジタルなら数分あれば終わる作業に数時間もかかっていた話を「記者のお仕事」シリーズ(3)に書いています。

その当時、支局にあった一眼レフは、すべてニコンでした。

たしか最新機種が「F90」(写真)で、ほかに型落ちが数台。

35~100ミリくらいのズームレンズが最初から付けっぱなしで、ごついフラッシュを付けて取材に持っていってました。

この最新機は常に記者の間で争奪戦になっていました。

ぺーぺーだった僕は当然、先輩に権利を譲ります。それが悔しくて悔しくて。

写真の腕もないので、別に最新でも型落ちでも大した違いはなかったんですけどね。

そんなこんなしているうちに、「事件」が起きたのです。

入社して半年くらいたったころでした。仲のいい1コ上の先輩が、ついに自分専用の一眼レフを買ったのです。

で、そこから少し遅れ、僕も買ってしまったのです。冬のボーナスで。

先輩と同じニコンF90。レンズも仕事で使い慣れていた同じズームレンズでした(笑)。

全部新品を買ったため、たしか20万近くかかったように思います。

本当はときどき本社のカメラマンが来て見せてくれる上位機種の「ニコンF5」が欲しかったんですが、そっちはさらに目が飛び出る価格だったのであきらめました。

それでも、自分専用の一眼レフを持てたのはうれしかったですね。なんかいっぱしの記者になれた気がしました。

それからというもの、仕事でもプライベートでもこれを持ち歩き、たくさん写真を撮りまくりました。

現像も自分でやっていたので、モノクロ写真のコントラストや、光と影のバランスなどにはけっこう敏感になりました。

ものすごく興味がわいてきて、プロの写真展を見に行ったり、撮影講座に参加したり。買ったからにはとことんやってやろう、と思いました。

当時のニコンにはそう思わせる何かがありましたね。

大みそかの大失態

そんな大喜びな私でしたが、購入してまもなく、自分のニコンで大失敗をやらかしてしまいました。

年の瀬も押しつまった大みそか。

地方支局では、大みそかの深夜から元日未明にかけての出番があります。ご承知の通り、こういうのは否応無く新人の仕事と相場が決まっております。

何か事件が起きた時の待機要員という名目でしたが、もう1つ、社会面用に大事な取材がありました。

それは、地元で一番の神社に初詣客の取材に行くこと。

記事は「エトキもの」と呼ばれる写真メイン、記事少なめの小囲みです。

毎年似たような内容でいいので、あらかじめ予定稿を書いて用意しておき、あとは写真を撮るだけ。要するに原稿は付け足しみたいなもんで、写真の方が主役の仕事です。

記事が定型で済む場合や取材後に時間がない場合などに、あらかじめ内容を想像して用意しておく原稿。取材してコメントなどを入れることを想定して、かぎかっこを虫食い状態にしておき、後からその部分だけを社に電話して伝えるようにしていました。予定稿も用意できないような緊急の場合は、取材現場で記事を頭の中で作って電話で伝えることもありました。弁慶が白紙の巻物をあたかも文字が書いてあるごとく読み上げる場面にちなみ、これを「勧進帳」と言いました。モバイルパソコンやネット通信などない、手書き原稿の時代の話で、今はほとんどなさそうです。

夜になり、私はハイヤーで神社に向かいました。もちろん自前のニコンを持って。

神社に到着し、近くにハイヤーを待機させて外に出ます。

その年の冬はかなり寒く、この日も雪が舞い降りていました。

早くから並んでいる人にまずは軽くインタビューします。「今年はどんな年でしたか?」とか「来年はどんな年にしたいですか?」とか。

ペンが持てなくなるから手袋はせず、寒さでかじかんだ手に息を吐きかけながらメモします。インタビュー相手から「記者さんも大変だねえ」なんて同情されたりしました。

そうこうしているうちに人がいっぱい並び始めます。頃合いやよしと見て、私は肩からぶらさげていたマイニコンで写真を撮ることに。

神社と参詣客の列が一枚の画面に収まるところまで離れ、おもむろにカメラを持ち上げ、ファインダーをのぞき込みます。

そして、シャッターを切ろうとしたその瞬間、、、

シャッターが切れない!

何度押してみても、うんともすんとも言いません。軍艦部をのぞき込むと、デジタル表示が消え、完全に起動停止状態になっていました。

電池切れかもと思い、いつも予備で持っている乾電池を取り替えてみましたが、やっぱり動きません。新品だし、ぶつけたり落としたりした記憶もないので、そうした故障は考えられません。

あと考えられることはただ1つ。ずっとぶらさげているうち、あまりの寒さで内部のなんらかのメカニズムが動かなくなってしまったのではないか。

急いでハイヤーに戻り、温かい車内で懸命にカメラに息を吐きかけたりこすったりしました。雪山で心肺停止状態になった相棒を必死で甦生させる登山家のように、、、(知らんけど)。

しかしカメラは冷たいまま、ピクリとも動きません。

カチンコチンニコン

締め切り時間を考えると、車で30分以上かかる支局に帰って別のカメラを持ってくる時間はありません。

(このまま締め切り時間までカメラが動かなかったらどうなるんだ。写真なしのエトキものなんてありえない。元旦の紙面に地元の初詣記事がないのはもっとありえない、、、)←ぐれあむ心の声

不吉な予感が頭をよぎります。

凍死寸前のニコンを甦生させよ

時は無情に過ぎていきました。ニコンは完全に停止したまま。

私は“甦生”をあきらめ、観念して公衆電話から支局のデスクに電話しました。

出番のデスクは声のばかでかい例の吠え丸です。

こんなトラブルに遭遇したことがなかったので思いもつかなかったのですが、たしかに言われてみるとその通り。

ニコンカメラをだれよりも熟知している写真部のカメラマンに聞くのが一番でした。本社写真部なら大晦日の深夜でも誰かしら人がいます。

しかも、後で知ったのですが、写真部にはカメラメーカーの営業・技術の方とのホットラインが必ずあって(たぶん今もある)、緊急トラブルのときでもすぐに対処してもらえる態勢ができていたのです。

で、急いで東京に電話しました。そして写真部の人に言われたのは、「寒さでメカが凍りついて動かなくなっているようだから、ひたすらあっためるしかない」という答えでした。

ドライヤーがあればそれが手っ取り早いともアドバイスしてくれましたが、出先でさすがにそんなものはありません。

そこで一計を案じ、ハイヤーの車内ヒーターをマックスにしてもらい、カメラに温風を直接吹きかけることにしました。

温めること数分。

はたせるかな、私のニコンがついに息を吹き返したのでした!

デジタル表示が戻り、シャッターが切れたときには、ハイヤーの運ちゃんと手を取り合って歓喜しました(ちなみに支局で契約しているハイヤーの運転手とはほとんど顔見知りです)。

わたしの気持ちはこんな感じ

その後、無事に初詣写真を撮影し、急いで帰社して締め切りにも間に合わせることができ、ほっと胸をなでおろしました。

しかし、あのとき感じた恐怖とカメラに対する不信感はしばらくぬぐえませんでしたね。

頑丈そうに見えるニコンのカメラでしたが、その中身は精工で緻密な機械とデジタル回路の集積だと身をもって知りました。

ニコンとの決別

まあそんな事件もありましたが、ニコンの一眼レフはその後もしばらく僕の右腕として活躍しました。

新聞社のカメラマンの間でも当時はまだまだ主流だったと思います。

ニコンは技術的にも業界のリーダー的存在でした。シャッター速度とか測光、オートフォーカスの精度やスピードとか、どんどん性能を進化させて抜きんでていたように思います。

しかし、僕個人は、すぐにニコンとおさらばすることになりました。

なぜかというと、3年間の支局勤務を終え、東京本社に戻ってからというもの、仕事でカメラを使うことがほとんどなくなったからです。

本社で編集する全国通しの紙面では、記者個人ではなく、写真部のカメラマンが主要な撮影をすることになっているためです。

ときどき、インタビューした人の顔写真とか商品のブツ撮りなど、小さく載せる写真を自分で撮ることはありました。

でも、そのためにわざわざ重たい一眼レフを持ち歩くのも面倒です。

必然的に本社の記者の間では、軽くて持ち運びに便利なカメラが主流になっていました。

特に、当時一眼レフで世界最小最軽量だったキヤノンの「EOS Kiss」あたりには人気が集まっていましたね。

写真好きの記者同士では、もっと各自こだわりのカメラを買って、自慢しあっていました。

僕が東京に戻って最初に買い替えたフィルムカメラは、京セラのコンタックスG1でした。レンズ交換式レンジファインダー方式で、しかもオートフォーカス。デザインはもちろん、チタン製のメタリックボディもカメラ好きにはたまりませんでした。

今見てもほれぼれします。

そして、このカメラでプラナーとビオゴンという明るい単焦点レンズに目覚め、その美しい描写力にも夢中になりました。

京セラはドイツの名門レンズメーカー、カールツァイスと提携していて、G1向けの広角レンズ「ホロゴン」も出ていましたが、こちらは高くて買えず。

時代はやがてコンパクトカメラに移行し、僕はリコーのシリーズを使うように。中でもGRはコンパクトとは思えない機能性と描写力で群を抜いていました。

時代はデジカメ、ミラーレスへ

その後デジタルカメラが市場に登場し、機能がどんどん高まり、90年代後半には急速に普及していきました。

出はじめのころこそ、「こんなおもちゃみたいなもんで本当の写真が撮れるか!」みたいにくさしていたカメラ好き野郎たちですが、気が付くとみんな買ってましたね(笑)。

僕が初めて購入したのは、世界に先駆けてデジカメを製造したフジフイルムの「ファインピックス」シリーズでした。

買ったのはこの「FinePix700」(1998年製造)↓↓↓

当時の新発売のリリースを読むと「超高画質150万画素」と書いてあります。当時はこれが最新鋭でした。

今はスマホでも数千万以上の画素数があるので、それと比べればおもちゃみたいなもんですが、局われわれ記者が片手間に撮って紙面に載せる写真なんて解像度の低~いもので充分なのでした。

使ってみるとこれがなかなか便利!

なにせフィルムの現像も、写真送信機にかける手間も不要で、スマートメディアをパソコンに挿し込んで送信すりゃいいんですからね。

新聞社もデジカメの普及に合わせ、パソコンに取り込んだ画像にエトキ(=キャプションのこと)をつけて送信するシステムを作り、どんどん改良させていってました。

コンデジ(コンパクトデジタルカメラ)も普及してきて、記者が使うカメラのデジタル化は一気に加速しました。

このころ流行ったカメラで印象的なのは、オリンパスPENですね。

それまではなんとなく男のモノというイメージがあったカメラを、広く女性にも普及させ、「カメラ女子」のブームを作りました。

僕はオリンパスには手を出さず、リコーのGRデジタルのシリーズを愛用しました。

その後、ミラーレスの時代がやってきて、オリンパスのほかソニーやフジフイルムなんかが台頭してきたんですよね。

まあ、そこから先はおそらく皆さんご存じの通り。さらに書いていくとわたしの趣味の話になってしまうんでこれくらいにしておきましょう。

投資家目線でニコンを見ると

ニコンももちろん、デジタル路線に舵を切ってはいたんだろうと思いますが、ミラーレスでは完全に出遅れた感じでした。

カメラが重厚長大から軽薄短小にあっという間にシフトしていく時代に、ニコンはブランド力にあぐらをかいて、完全にこの流れを見失った感がありました。

さらに、スマホカメラの登場。この長足の進歩がニコンを追い詰めたようですね。

オールドエコノミーがハイテクITにまんまとやられたって感じでしょうか。

デジカメの高性能化にいち早く取り組んだソニーやフジフイルムなどの参入もあり、なかなか新しいデジタル世代の需要を取り込めないニコンはどんどん凋落していきます。

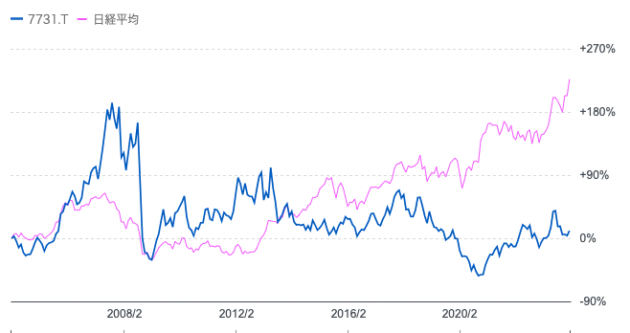

下はニコン(青)の約20年間の長期チャートです。2007年ごろに上場来高値の4,000円台を付けた後は、下落傾向に歯止めがかからず、今は2,000円以下をずっとうろちょろしています。

日経平均(ピンク)と比べてもその凋落ぶりは顕著です。

もし新人の頃にいい気になってニコンの株を買い、持ち続けていたら、目も当てられませんでした。

僕が新人の頃、ニコンは本当に輝いていましたが、強固なワイドモート(競争優位性)も10年、20年のスパンで見たら決して安泰とは言えないってことですね。

これは投資家として常に考えなきゃいけない問題です。

いろいろニコンについて意地悪く書いてしまいましたが、柔軟に事業を転換して、いつの日か復活してほしいと願っております。

これまでの「新聞記者のお仕事」↓↓↓

投資の達人になる投資講座

投資の達人になる投資講座 「お金の教養講座 plus」

「お金の教養講座 plus」 候補さがし中

候補さがし中